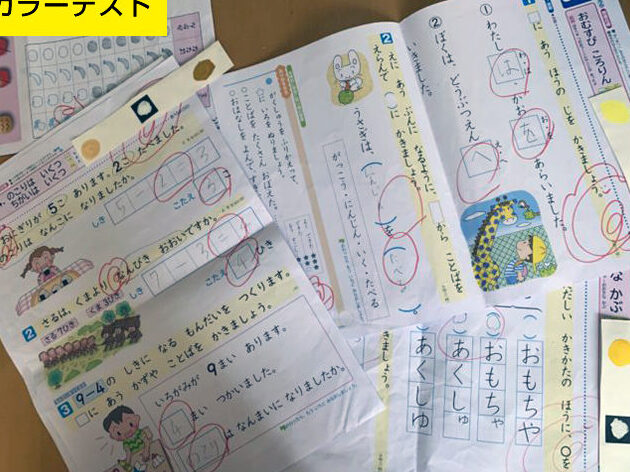

小学校でのカラーテストは、教育現場において非常に重要な役割を果たしています。私たちは子どもたちが自分の個性や感情を理解する手助けをするために、このテストがいつから実施されるのかを知る必要があります。カラーテスト 小学校 いつから始まるのでしょうか。この情報は、保護者や教育者にとって関心の高いテーマです。

多くの場合、子どもたちが色彩認識や感情表現を学ぶことは大切です。私たちはこのテストがどのような方法で行われるのか及びその目的について探ります。また、地域によって実施時期が異なるため、その背景にも迫りたいと思います。皆さんはお子さんがこのテストを受ける際に何を期待していますか?興味深い詳細が待っていますので読み進めてみてください。

ã«ã©ã¼ãã¹ã å°å¦æ ¡ ãã¤ãå®æ½ã�§ä¸€ç¬¬å£è¨±

私たちの学校での「学習指導要領」の実施は、教育課程において非常に重要な役割を果たしています。これは、学生が必要な知識やスキルを身につけるための道筋を提供し、教育の質を向上させることを目的としています。特に、小学校では基礎的な科目が重視されており、この段階での学びが今後の学習に大きな影響を与えることから、慎重に計画されています。

学習指導要領の基本構造

私たちは、「学習指導要領」を以下のように構成しています:

- 教科ごとの目標: 各教科には具体的な目標が設定されており、生徒はそれらを達成するために必要な内容や技能を学びます。

- 評価基準: 学生の理解度や能力を測定するための明確な評価基準があります。これによって、公平かつ透明性のある評価が可能になります。

- 時間配分: 各教科ごとの授業時間も定められており、均等に時間が配分されています。これにより、全体的なバランスが取れています。

実施方法とその重要性

「学習指導要領」の実施方法についても注目すべき点があります。我々は以下の手法で取り組んでいます:

- アクティブラーニング: 生徒自身が主体的に活動することで理解を深めることができるよう工夫しています。

- グループワーク: 同級生との協力やディスカッションによって、多角的な視点から問題解決能力を高めます。

- 個別対応: 生徒一人ひとりの進度や理解度に応じた個別支援も行い、それぞれに最適化された学び方を提供します。

このような取り組みは、生徒自身の興味関心にも寄り添いながら、自発的・協働的な学びへと繋げています。「学習指導要領」は単なるガイドラインではなく、生徒一人ひとりが社会で活躍できる力を育むため의土台となります。

カラーテストの目的と重要性

「カリキュラム」の目的は、教育の質を向上させることであり、生徒が必要な知識や技能を身につけられるように設計されています。特に、小学校では基礎的な学力だけでなく、社会性や協調性なども重視されており、これらの要素が全体的な成長に寄与します。そのため、「カリキュラム」はただの教科書に基づいた内容だけでなく、生徒一人ひとりの発達段階や興味にも配慮したものになるべきです。

具体的には、「カリキュラム」を創造する際には以下の点が重要です:

- 生徒中心のアプローチ: 教育は生徒自身が主体となることが求められます。教師はサポート役として、個々のニーズに応じた指導を行うべきです。

- 実生活との関連性: 学んだ内容が日常生活や将来の職業にどう結びつくかを示すことで、生徒の学習意欲を高めます。

- 評価方法の多様化: 従来のテストだけでなく、プロジェクトやプレゼンテーションなど、多角的な評価方法で生徒の理解度を測ることが重要です。

豊かな学習環境づくり

また、「カリキュラム」においては、豊かな学習環境を提供することも欠かせません。教室内外で様々な活動を通じて、生徒同士の交流やコミュニケーション能力を育む機会も設けています。このような環境下では、自分から積極的に問いかけたり、新しいアイデアを出したりする姿勢が促進されます。

持続可能な教育方針

さらには、持続可能な教育方針も考慮する必要があります。現代社会では変化が激しく、それに対応できる力も養わねばならないため、「カリキュラム」自体も定期的に見直し、新しい情報技術や社会情勢への適応策を講じることが求められます。このような柔軟さこそ、未来への備えとなります。

| 要素 | 具体例 |

|---|---|

| 生徒中心アプローチ | グループディスカッションによる意見交換 |

| 実生活との関連性 | 地域活動への参加による社会貢献経験 |

| 評価方法多様化 | 作品発表会による自己表現とフィードバック取得 |

“カリキュラム” の目的と重要性は、このように多岐にわたっており、それぞれ相互作用しながら生徒たちの健全な成長へと繋げていきます。我々はこの理念を大切にし、一人ひとりの日々の学びにつながる施策について考えていく必要があります。

各地域でのカラーテスト実施時期の違い

私たちの教育現場において、各地域での「カリキュラム実施期間」の重要性はますます高まっています。この期間は、学校が生徒に提供する学びの質を確保し、地域特有のニーズに応じた教育を展開するために不可欠です。具体的には、地域社会との連携を強化し、それぞれの文化や環境に合った教育プログラムを実施することが求められています。

このような背景から、以下のポイントが「カリキュラム実施期間」における成功要因として挙げられます:

- 地域との連携: 地域社会と協力しながら、生徒が身近な問題解決に取り組むことで、実践的な学びを促進します。

- 多様性への配慮: 生徒一人ひとりのバックグラウンドや興味に応じて、個別化された教育アプローチを採用します。

- 評価方法の工夫: 定期的なフィードバックを通じて、生徒の成長過程を把握し、その結果に基づく適切な指導法へとつなげることが必要です。

さらに、「カリキュラム実施期間」が効果的であるためには、教師自身も常に自己研鑽を行い、新しい知識や技術を取り入れていく姿勢が大切です。これによって、生徒たちへの指導内容もより豊かになり、多様な学習スタイルにも対応できるようになります。

| 要素 | 具体例 |

|---|---|

| 地域との連携 | 地元企業との共同プロジェクト |

| 多様性への配慮 | 異なる背景を持つ生徒向けの支援プログラム |

| 評価方法の工夫 | ポートフォリオ評価システム導入 |

このように、「カリキュラム実施期間」は単なる時間枠ではなく、生徒たちがより良い未来へ向けて成長するための重要なステップです。我々は、この機会を最大限活用して、生涯学習につながる基盤作りを進めていきたいと考えています。

カラーテストに関連する教育方?

私たちが「学習塾」を通じて提供する教育方法には、様々なアプローチがあります。これにより、生徒一人ひとりのニーズに応じた指導が可能となります。ここでは、特に重要な教育方針とその実施方法について詳しく説明します。

教育方針

私たちの教育方針は、生徒が自分自身のペースで学び、興味を持つことを重視しています。具体的には以下の点が挙げられます:

- 個別対応: 各生徒の学力や理解度に合わせたカリキュラムを作成し、一人ひとりに合ったサポートを行います。

- 自主性の促進: 生徒自身が目標を設定し、それを達成するための道筋を考えることを奨励します。これによって、自主的な学習姿勢が養われます。

- コミュニケーション重視: 教師との対話やグループ活動を通じて、生徒同士や教師との関係構築も大切にしています。

実施方法

このような教育方針を実現するため、私たちは以下の実施方法を採用しています:

- 定期的な評価: 生徒の理解度や進捗状況を把握するため、定期的にテストや評価を行い、その結果に基づいて指導計画を見直します。

- ワークショップ形式: 学ぶ内容によっては、ワークショップ形式で実践的な学習機会も設けています。この手法では他者と協力しながら問題解決能力も養われます。

- オンラインリソース活用: デジタル教材やオンラインプラットフォームも活用し、生徒が自宅でも自由に復習できる環境づくりにも努めています。

このような多角的アプローチによって、「学習塾」として生徒一人ひとりへの質の高い教育サービス提供につながっています。私たちは、この取り組みが生徒たちの未来につながる重要なステップであると信じています。

保護者が知っておくべきこと

保護者の役割は、子どもの教育において非常に重要です。私たちが「キャリア小学校」から得られる情報をもとに、保護者がどのようにして子どもの学びを支援できるかについて考えていきましょう。具体的には、家庭での学習環境づくりや、学校との連携方法など、多角的な視点からアプローチすることが求められます。

家庭でのサポート

家庭は子どもが最初に学ぶ場所であり、保護者のサポートが不可欠です。私たちは以下のポイントを考慮することで、より効果的な学びを促進できます。

- 学習時間の確保: 毎日のルーティンとして一定の学習時間を設けることが大切です。この時間帯には静かな環境を整え、集中できるよう配慮しましょう。

- 興味関心への応答: 子どもが興味を持つことに対して積極的に反応し、一緒に調べたり話し合ったりすることで、自発的な学びへと繋げます。

- 肯定的なフィードバック: 成功体験や努力した結果には必ず称賛し、自信を持たせることが重要です。これによってモチベーション向上にも寄与します。

学校との連携

保護者と学校の密接な連携は、お子さまの成長を助ける重要な要素となります。このためには以下の活動があります:

- 定期的なコミュニケーション: 教師からのお知らせやお子さまの日々の様子について定期的に確認し、必要時には相談する姿勢が求められます。

- 地域活動への参加: 学校行事や地域イベントへの参加は、お子さまと教師間だけでなく、他の保護者とも交流する良い機会になります。

- 教育方針への理解・共感: 学校側から提示される教育方針やカリキュラム内容について理解し、それぞれ家庭でも取り入れていく意識を持つことが大切です。

このように、「キャリア小学校」においては保護者として何をすべきかという点について、多面的かつ具体的なアプローチがあります。我々自身も積極的になりながら、お子さま一人ひとりとの関係性を深めていくことで、その成長過程全体を見る目線も養われていくでしょう。